文化財

文化財

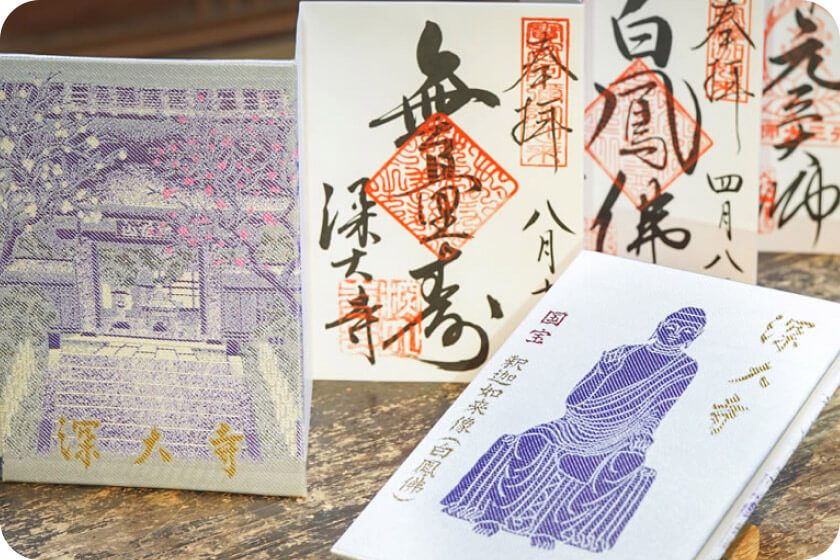

彫刻

釈迦如来像

国宝

飛鳥時代後期

やわらかな微笑みをたたえた、白鳳期を代表する仏像です。東日本最古の国宝仏です。

慈恵大師像(元三大師像)

東京都指定有形文化財

鎌倉時代

像高が2メートル近くもあり、肖像彫刻としては日本最大です。

宝冠阿弥陀如来像

調布市指定有形文化財

鎌倉時代前期

本堂の本尊です。宝冠をいただくお姿は天台宗の「常行三昧」という修行の本尊であることを示しています。

毘沙門天像

調布市指定有形文化財

平安時代後期

寺中多聞院に安置されていましたが、明治に廃寺となり、移安されました。穏やかな作風から平安時代後期の作と推定されます。調布七福神の一つとして信仰されています。

絵画

河鍋暁斎筆 天井画龍図

調布市指定有形文化財

江戸時代・慶応2年(1866)

河鍋暁斎(1831~1889)は幕末から明治にかけて活躍した画師です。狩野派に学びながら、写生に励み、独自の世界観をもつ作品を生み出しました。

本作品には「狂斎」という落款があり、明治3年(1870)以後「暁斎」に改めるまでの貴重な作例です。慶応元年(1865)深大寺炎上の後、同2年(1866)大師堂再建の際に描かれたことが、深大寺役寺多聞院から暁斎に宛てられた謝義状(感謝状)などからわかります。

河鍋暁斎筆 釈迦三尊十六善神図

調布市指定有形文化財

江戸時代・慶応2年(1866)

本作品は大師堂天井画龍図(河鍋暁斎筆・市指定文化財)と同時期に描かれたものであることが、箱の墨書銘から知られます。

曉斎は勢いのある筆勢で大胆に描く作品が多いですが、本作品は仏画の基本にのっとり、緻密に描かれています。図中の法湧菩薩のお顔が深大寺80世堯欽のお顔とそっくりで遊び心を忘れない曉斎らしい作品です。

工芸

梵鐘

国指定重要文化財

南北朝時代・永和2年(1376)

銘文により、大工山城守宗光が鋳造し、別当前大僧正法印大和尚位守慧が発願したことが知られます。

釈迦如来倚像厨子

及び関連仏具

調布市指定有形文化財

昭和7年(1932)

本厨子は国宝釈迦如来像を安置するために、奈良の漆芸家・吉田包春(1878~1951)が昭和7年(1932)に制作したものです。

建造物

山門

調布市指定有形文化財

江戸時代・元禄8年(1695)

『深大寺焼失諸記』によれば、幕末の大火の際、村人総出で守ったことが記されます。

深沙大王堂内宮殿

(附宮殿内厨子)

調布市指定有形文化財

江戸時代・寛文13年(1673)

絶対秘仏・深沙大王像を奉安する厨子です。賊の難に遭ったため、深大寺57世弁盛が新造したものです。

古文書

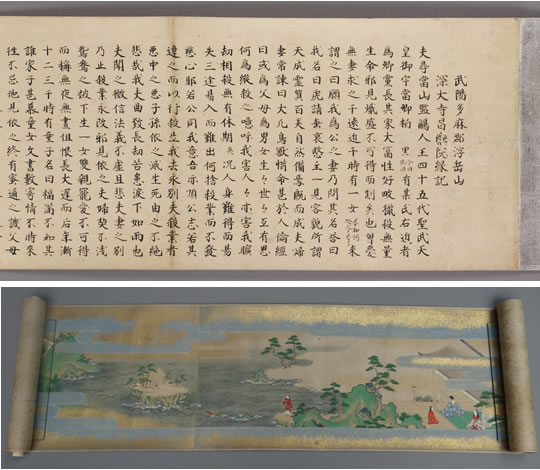

深大寺真名縁起 江戸時代・慶安3年(1650)

仮名縁起・縁起絵巻 江戸時代・享保7年(1722)

調布市指定有形文化財

真名縁起は正保の大火の後、住職になった弁盛が再編したものです。

画巻、詞書巻と合わせ2巻本としたものが深大寺縁起絵巻です。画巻は詞書巻の内容を精緻な濃彩色によってあらわします。詞書巻は享保7年(1722)11月11日に参議右中将藤原公尹によって書かれました 。

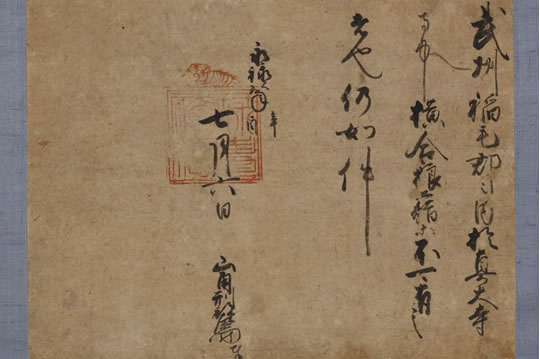

小田原北条氏朱印状

調布市指定有形文化財

戦国時代・永禄4年(1561)

永禄4年(1561)に後北条氏が深大寺寺中における武士の横合狼藉を禁じたもので、調布市では唯一の小田原北条氏の文書です。朱印は虎朱印で印文は「禄寿応穏」と刻まれています。

【本文】

武州稲毛郡之内於真大寺

寺中横合狼藉等不可有之

者也仍如件

永禄四年辛酉

七月六日 山角刑部左衛門尉奉

(虎朱印)

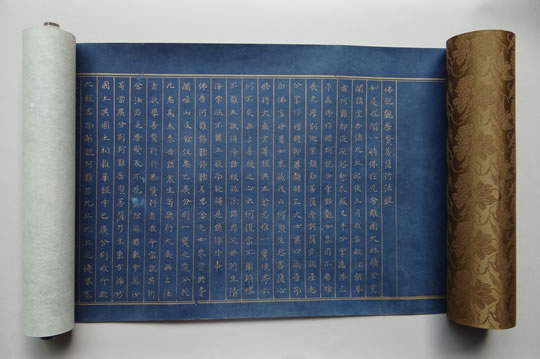

典籍

紺紙金字法華経開結共

調布市指定有形文化財

江戸時代・貞享5年~元禄2年(1688-1689)

紺色に染めた料紙に金粉を膠で溶いた金泥を用いて書かれた法華経8巻と開経ならびに結経をあわせた10巻の装飾経です。奥書により、江戸時代前期の貞享5年(1688)から元禄2年(1689)にかけて、深大寺60世自寂玄海(?-1706)が写経したことがわかります。

石造物

元三大師参詣の道標

調布市指定有形民俗文化財

江戸時代・元禄16年(1703)

この道標は、深大寺への道しるべとして、仙川町2丁目の甲州街道沿いにありましたが、道路拡幅により深大寺の境内に移されました。

深大寺の元三大師信仰を示す文化財です。

胎蔵界大日板碑

調布市指定有形民俗文化財

戦国時代・文明16年(1484)

文明16年(1484)銘の胎蔵界大日如来板碑で、阿弥陀如来ではなく、大日如来の梵字を刻む希少な例です。

中央に天蓋をあらわし円の中に大日如来の梵字を、その下に蓮華座を刻み、下に「良清法印文明十六年甲辰十月三日」と陰刻されています。その右には「大日如来大悲胎蔵中眷属法界有情」、左には「法界有情心胎中開発大日如来大悲胎蔵」と刻まれています。

【神代植物公園&深大寺公式探索マップ】

深大寺、お蕎麦屋さん、神代植物公園、植物多様性センター、水生植物園、など、近隣の情報が満載です。

GPS機能があり、現在地を確認しながら散策することができます。スマートフォン、PCどちらでもご覧いただくことが可能です。

ご案内